Pembangunan dan Krisis Kepastian Hak Atas Tanah

--

Pembangunan Surabaya terus melaju dengan ritme cepat, proyek infrastruktur, properti, hingga kawasan bisnis tumbuh di berbagai sudut kota, menegaskan posisi Surabaya sebagai lokomotif ekonomi Jawa Timur.

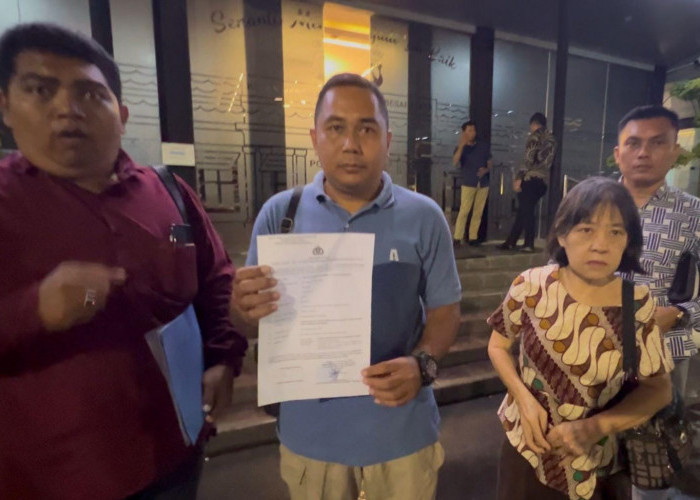

Namun, di balik geliat tersebut, tersimpan persoalan mendasar yang kerap luput dari sorotan publik, yakni krisis kepastian hak atas tanah.

Mini Kidi--

Di kota yang mengusung wajah modern ini, kepemilikan lahan justru kerap menjadi sumber konflik berkepanjangan, bahkan bagi warga yang merasa telah memiliki legitimasi hukum yang sah.

Surabaya bukan kota kecil dengan dinamika pertanahan yang sederhana, karena nilai tanah yang terus melonjak menjadikan lahan sebagai komoditas strategis yang diperebutkan oleh berbagai kepentingan.

BACA JUGA:Desa Dipaksa Kreatif atau Bertahan?

Dalam situasi semacam ini, warga sering berada pada posisi paling rentan, sertifikat tanah yang selama ini dipahami sebagai bukti kepemilikan tertinggi, dalam praktiknya tidak selalu mampu memberi rasa aman.

Sengketa muncul akibat klaim ganda, penggunaan dokumen lama yang dihidupkan kembali, hingga putusan hukum yang saling bertentangan.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius tentang peran negara dalam menjamin kepastian hukum.

BACA JUGA:Industrialisasi dan Sawah yang Dikorbankan

Ketika sertifikat yang diterbitkan lembaga resmi masih dapat digugat dan dipatahkan, persoalannya tidak lagi sebatas konflik antarwarga, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik dalam tata kelola pertanahan.

Warga kecil pun terpaksa memasuki proses hukum yang panjang, mahal, dan melelahkan, sering kali tanpa kepastian akhir yang benar-benar adil.

Konflik agraria perkotaan di Surabaya juga tidak bisa dilepaskan dari arah pembangunan kota.

BACA JUGA:Lonjakan Nataru Bukan Kejutan, Ketidaksiapan Kita yang Mengejutkan

Tekanan investasi dan proyek berskala besar menciptakan relasi yang timpang antara pemilik modal dan warga yang telah lama bermukim.

Pembangunan yang seharusnya meningkatkan kualitas hidup justru berpotensi mencabut hak dasar atas ruang tinggal.

Pada titik inilah pembangunan kehilangan dimensi keadilan sosialnya.

BACA JUGA:Jangan Menunggu Bencana Baru Bergerak

Dampak konflik tanah tidak berhenti pada ranah hukum, juga menjalar ke aspek sosial dan kemanusiaan.

Ancaman penggusuran menimbulkan ketidakpastian hidup, memecah komunitas, dan merusak ikatan sosial yang telah terbangun puluhan tahun.

Bagi sebagian warga, tanah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan ruang hidup, identitas, dan sejarah keluarga yang tak tergantikan.

BACA JUGA:Prostitusi Tidak Pernah Mati

Pemerintah kota tidak cukup berperan sebagai fasilitator atau mediator normatif semata.

Dibutuhkan keberanian politik untuk menata ulang sistem pertanahan secara transparan dan berpihak pada keadilan.

Audit menyeluruh terhadap data dan arsip pertanahan, penguatan koordinasi antarinstansi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, murah, dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak.

Tanpa langkah konkret, konflik akan terus berulang dengan pola yang sama.

BACA JUGA:Smart City Tanpa Smart People Hanya Jadi Proyek Hiasan

Penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah juga harus menjadi prioritas, selama aktor-aktor yang bermain di balik sengketa pertanahan tidak disentuh secara tegas, rasa keadilan publik akan terus tercederai.

Kepastian hukum tidak boleh berhenti sebagai jargon pembangunan, melainkan harus hadir nyata dalam kehidupan sehari-hari warga kota.

Surabaya yang maju tidak cukup diukur dari megahnya gedung, lebarnya jalan, atau indahnya taman kota.

Ukuran sejatinya terletak pada sejauh mana kota ini mampu melindungi hak dasar warganya atas tanah dan ruang hidup yang bermartabat.

BACA JUGA:Bank Sampah dan Ilusi Hijau, Sudahkah Kita Jujur Mengelola Limbah

Pembangunan yang mengabaikan kepastian hak hanya akan melahirkan kegelisahan sosial yang berkepanjangan.

Krisis kepastian hak atas tanah adalah alarm serius bagi Surabaya, jika kota ini ingin terus tumbuh sebagai kota modern yang berkeadilan, maka pembangunan harus disertai keberanian melindungi yang lemah, bukan sekadar melayani kepentingan yang kuat.

Sumber: