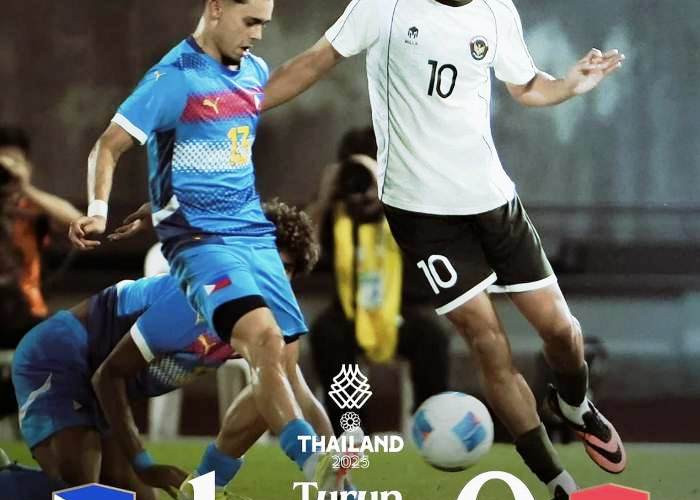

Timnas Indonesia dan Luka Bernama Kegagalan

Catatan Redaksi Eko Yudiono.--

KITA belum selesai dengan luka yang bernama kegagalan. Luka yang begitu dalam, tidak hanya di hati para pemain, tetapi di dada setiap warga negara yang dengan sabar menunggu momen Timnas Indonesia tampil di panggung terbesar sepak bola dunia, Piala Dunia.

Mimpi itu seolah sudah di depan mata. Atmosfer optimisme begitu terasa setelah keberhasilan menembus putaran keempat. Namun semua buyar hanya dalam dua pertandingan.

Dua kekalahan yang menghapus harapan, menelanjangi kelemahan sistemik, dan memperlihatkan bahwa pembenahan sepak bola nasional masih jauh dari kata matang.

Patrick Kluivert datang membawa harapan besar. Mantan pemain elite Eropa ini digadang-gadang sebagai penyelamat, seolah namanya cukup untuk mengubah nasib sepak bola Indonesia.

Tapi sepak bola bukan sulap, dan nama besar bukan jaminan kompetensi manajerial. Sejak awal, penunjukan Kluivert lebih tampak sebagai proyek pencitraan daripada strategi jangka panjang.

Tidak ada arah yang jelas, tidak ada filosofi permainan yang kuat, dan yang lebih parah, tidak ada pemahaman mendalam tentang karakter pemain Indonesia.

BACA JUGA:Moroseneng oh Moroseneng

BACA JUGA:Pelajaran Berharga di Balik Perceraian dan Sengketa Harta Tasya

Mini Kidi--

Timnas di bawah Kluivert kehilangan identitas. Pola permainan berubah-ubah, strategi tidak konsisten, dan pemilihan pemain seolah dilakukan berdasarkan selera, bukan kebutuhan taktik.

Hasilnya bisa ditebak: kekalahan demi kekalahan. Arab Saudi dan Irak menunjukkan betapa jauhnya kualitas Indonesia dari level kompetitif Asia. P

adahal di bawah Shin Tae-yong, meski belum sempurna, Timnas setidaknya memiliki arah yang jelas. Disiplin, organisasi permainan, dan semangat kolektif terlihat nyata.

Kluivert justru datang dan menghapus semua fondasi itu dengan alasan ingin membawa “gaya Eropa.”

Inilah kesalahan klasik PSSI yang terus berulang dari era ke era. Mereka lebih sibuk memburu nama besar daripada membangun sistem.

Mereka lebih senang dengan pelatih berlabel internasional ketimbang memberi ruang bagi pelatih yang memahami karakter lokal.

Mereka terjebak dalam romantisme instan: bahwa satu keputusan spektakuler bisa langsung mengangkat kualitas nasional. Padahal, sepak bola tidak bisa ditambal dengan keputusan sesaat.

Naturalisasi pun menjadi senjata pamungkas yang kini tumpul. Program yang dulu dianggap solusi cepat kini justru memperlihatkan batasannya.

Tidak semua pemain naturalisasi benar-benar membawa perubahan signifikan. Banyak dari mereka yang datang tanpa adaptasi optimal, bahkan beberapa kehilangan motivasi setelah merasakan atmosfer sepak bola Indonesia yang jauh dari profesional.

Ketika sistem pembinaan masih rapuh, naturalisasi hanya menjadi kosmetik. Ia mempercantik wajah di luar, tapi menutupi kerusakan di dalam.

Kegagalan di Kualifikasi Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi cermin yang sangat jelas bagi PSSI. Bahwa masalah kita bukan semata taktik, tapi manajemen sepak bola yang amburadul.

Ketiadaan rencana jangka panjang membuat setiap keberhasilan kecil hanya menjadi euforia sementara. Tidak ada kesinambungan program dari level usia muda hingga senior.

Kompetisi domestik pun belum bisa menjadi ruang pembibitan ideal karena masih diwarnai kepentingan politik, wasit yang tidak konsisten, dan kualitas infrastruktur yang timpang antar daerah.

Kita seolah tidak belajar dari negara-negara tetangga. Jepang, Korea Selatan, bahkan Vietnam, berhasil karena mereka membangun pondasi kuat dari akar.

Mereka tidak pernah berharap keajaiban datang dari luar. Mereka menanam, merawat, lalu memanen. Indonesia justru terus mencari jalan pintas.

Ketua PSSI, Erick Thohir, tentu tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral atas kekacauan ini.

Ia yang menandatangani keputusan mengganti pelatih, ia pula yang mengesahkan kebijakan naturalisasi, dan ia yang menjadi wajah federasi di mata publik.

Kinerja PSSI di bawah kepemimpinannya memang menunjukkan gebrakan administratif, stadion diperbaiki, kerja sama internasional ditingkatkan, dan kompetisi mulai lebih tertata. Namun semua itu tidak akan berarti jika prestasi Timnas justru menurun.

Sepak bola bukan soal administrasi semata. Ia soal arah dan visi. Erick Thohir boleh bangga dengan kapasitas manajerialnya, tetapi publik tidak menilai dari rapat atau MoU, melainkan dari hasil di lapangan.

Dan hasilnya kini pahit. Dua kekalahan yang mengubur mimpi jutaan orang.

Pertanyaan besar kini menggantung: apa rencana PSSI berikutnya? Nama-nama pelatih asing kembali dikaitkan sebagai calon pengganti Kluivert.

Ada yang berasal dari Eropa Timur, ada pula dari Amerika Latin. Namun apakah solusi kita selalu harus mendatangkan “orang luar”? Apakah tidak ada kepercayaan pada kemampuan pelatih lokal yang sudah lama bergelut di sistem kita sendiri?

PSSI tampaknya lebih nyaman berada di lingkaran eksperimen tak berujung. Setiap kali gagal, solusi yang dipilih selalu sama: ganti pelatih, cari nama besar, janji pembenahan.

Pola itu sudah menjadi tradisi. Namun tradisi ini justru membuat sepak bola Indonesia jalan di tempat. Tidak ada keberanian untuk membangun sistem yang stabil.

Masalah utama sepak bola Indonesia sebenarnya terletak pada ketidaksinambungan. Timnas dibentuk tanpa kesinambungan dari akademi. Klub-klub masih enggan mengandalkan pemain muda karena tekanan hasil instan.

Akibatnya, pelatih nasional selalu kesulitan menemukan pemain dengan mental dan teknik yang matang. Dalam kondisi seperti ini, siapapun pelatihnya akan kesulitan.

Patrick Kluivert hanyalah satu episode dari drama panjang kegagalan. Ia datang dengan reputasi, tapi tanpa pemahaman kontekstual.

Ia pergi meninggalkan kekecewaan. Tapi kesalahan tidak boleh berhenti di situ. Kesalahan terbesar tetap ada pada sistem yang memanggilnya tanpa rencana jelas.

Indonesia butuh revolusi sepak bola, bukan reformasi setengah hati. PSSI harus berhenti bersembunyi di balik jargon modernisasi.

Modernisasi tidak berarti mendatangkan pelatih asing atau membangun stadion megah. Modernisasi sejati adalah membangun kultur kompetitif, profesionalisme, dan tata kelola yang bersih.

Tanpa itu semua, kegagalan seperti ini akan terus berulang. Publik akan kembali dikecewakan, harapan akan kembali patah, dan sepak bola nasional akan terus menjadi panggung wacana kosong.

Sumber: